An Lockdown I hat mir gut gefallen, dass meine Familie stets da war. Dass wir so viel Zeit miteinander verbrachten. Bei dem sommerlichen Wetter, das uns das Frühjahr bescherte, saßen wir an der frischen Luft und spielten ununterbrochen Gesellschaftsspiele. Jetzt, bei Lockdown II muss ich leider gestehen, dass mir das familiäre Getummel manches Mal zu viel ist. Es schallt ein permanenter Geräuschpegel aus Radio, Stereoanlage, Mobilphone oder TV. Sind diese Geräte mal still, wird geplappert. Nur selten ist man allein zu Hause und hat seine Ruhe. Wie sieht das bei Familien mit kleinen Kindern aus? Über diese Frage möchte ich nicht weiter nachdenken! Dennoch fallen mir Erlebnisse ein, die mich in dieser Woche erfreut haben und nun angenehm nachklingen: Eines Abends saßen wir zu fünft am Esstisch, der – statt mit Leckereien – mit Pergament- und Transparentpapier, Fotokarton, Scheren und Klebestiften bedeckt war. Inspiriert durch unser kleines Nachbarsmädchen wollten wir Laternen basteln. Die Kleine hatte uns selbst bemalte Papiertüten geschenkt, die wir beleuchtet in die Fenster stellen sollten. Um zur Martinszeit wenigstens etwas Licht leuchten zu lassen, wenn schon kein Laternenzug durch die Straßen wandern darf. Mit Eifer und Spaß waren wir am Werk. Und Erinnerungen tauchten auf: Früher nahm ich mir Urlaub, um beim Laternebasteln in Kindergarten und Schule dabei zu sein … Zurück ins Jetzt: Ich lese Zeitung, als mein Sohn aufkreuzt (Kann man denn nie seine Ruhe haben?) und fragt: „Mama, hörst du die Gänse?“ Ich höre nichts. Wir öffnen die Tür zur Terrasse und da: lautes Schnattern. Direkt über uns. Ein riesiger Gänseschwarm will dem nordischen Winter entfliehen. Allerdings kreiseln die Vögel wie orientierungslos über unseren Köpfen. Es dauert eine Weile, bis wir erkennen, dass sie sich lediglich in die Höhe schrauben, um dann gen Süden zu ziehen. Wir schauen ihnen wehmütig hinterher … Völlig hingerissen beobachten wir dann ein, zwei, drei weitere Gänse-Formationen, die sich verabschieden. Wir winken und freuen uns auf ihre Rückkehr! – Und hoffen gleichzeitig auch auf die Rückkehr einer Zeit, die nicht mehr von Corona bestimmt wird. Franziska Lachnit (November 2020)

Schlagwort: Franziska Lachnit

Mein Corona-Tagebuch

von Franziska Lachnit

Lockdown II, Woche I – Letzte Woche habe ich mit Yoga begonnen. Ich hatte mir davon versprochen, einen Weg zu Konzentration auf mein Inneres sowie zu einem Zustand von Entspannung und Ausgeglichenheit zu finden. Bereits der erste Besuch in der Yoga-Schule war eine wunderbare Erfahrung. Jetzt wollte ich richtig durchstarten! „Pustekuchen!“ – Ein paar Tage später wurde der sogenannte Lockdown-light verkündet. Alles, was Spaß macht, muss schließen. Den Weg zu Ausgeglichenheit und Entspannung kann ich vorläufig in Eigenregie ertasten. Das frustriert mich. Ein Plausch im Café oder ein bierseliges Kneipengespräch wären nun willkommen. Aber nein! Das geht ja auch nicht. Ich bleibe also brav zu Hause. Hier muss ich allerdings gar nicht lange grübeln, wie ich die folgenden Tage und Wochen füllen kann: Abgesehen von zahlreichen Haushaltspflichten (Die Fenster schreien „Putz uns!“.), warten einige Bücher: „Lies mich!“, rufen sie. Meine Tochter und ich schmieden den Plan, alle zwei Tage einen Film via Netflix, Amazon-Prime oder Blu-Ray zu schauen. Obwohl ich eigentlich im Kino „Cortex“ sehen wollte. Seufz! Hoffentlich klappt das dann im Dezember! Oder Januar? Zur Freude meiner Familie werfe ich wieder mal ein paar Blicke in Kochbücher, um dann beim Markt um die Ecke die Zutaten fürs Abendessen zu holen. Aber das ein oder andere „Ausgehmanöver“ mit meinem Mann wäre auch verlockend: Mittags Zweisamkeit am Rheinufer in spätherbstlicher Kulisse oder abends jugendliches Flair bei Burgern und Cocktails …Ich spüre Sehnsucht. Und hoffe inständig, dass bald alles wieder gut wird. In der Zwischenzeit rudere ich mal uferlos, mal zielstrebig durch diese – einerseits neue und andererseits schon dagewesene – Art von Alltag. Franziska Lachnit (November 2020)

Semmelknödel

Kulinarische Erinnerungen – Was gab es denn schon? Damals. In unserer Kindheit. Semmelknödel & Rumpudding! Ein traumhaft leckeres Sonntagsessen. Aber hatten wir je Zucchini oder Auberginen gesehen? Sonnengereifte Flaschentomaten? Rote oder gelbe Paprika? Pinienkerne oder Pistazien? „Tiramisú, Panna cotta, Crème bûlée, Sorbet …“ – das waren nichtssagende Fremdwörter. Wieso hätte uns bei deren Klang das Wasser im Munde zusammenlaufen sollen? Wir aßen Schokoladenpudding, Wackelpeter und eingemachte Kirschen zum Dessert. Sonntags vielleicht mit Schlagsahne. Als Vorspeise gab es Suppe! Bei meinen Großeltern vorzugsweise eine Gemüsebrühe mit Nudeleinlage. Wärmt den Appetit, sättigt ihn aber nicht. So mag damals das Motto zur Menüfolge gelautet haben. Und was danach auf den Tisch kam, hat allerdings mächtig satt gemacht: Rouladen mit Kartoffeln und Rotkohl. Kasseler mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Gulasch in Sahnesoße mit Eiernudeln u.ä. Darauf folgte der Salat: Labberiger, blassgrüner Kopfsalat mit ausgelassenem Speck für Papa und labberiger, blassgrüner Kopfsalat in gezuckerter Variante für die Kinder. Wenn ich nicht mehr essen wollte, konterte meine Mutter mit den Worten „Salat macht nicht satt!“ – Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, denn ich war schließlich schon satt. Speisen, die nicht aus der alten Heimat stammten, wie Spaghetti oder Reis wurden ganz simpel mit Ketchup serviert. Für uns Kinder durchaus ansprechend. Dazu passte dann die spätere Errungenschaft der Ofenfritten (Dank an die Herren McCain!). Äußerst interessante kulinarische Offenbarungen meiner Kindheit waren „Arme Ritter“ und „Kalter Hund“. Beides kannte ich nicht vom heimischen Esstisch. Es war mir ein Rätsel, warum ein Ritter als zimtgezuckertes Toastbrot daherkommt. Und was haben Butterkeks-Schoko-Schichten mit Hunden zu tun? Mit meiner Skepsis erschien mir beides ekelig. Geschmeckt hat es dann trotzdem. Kein Ritter, kein Hund!!! Franziska Lachnit (2020)

Outdoor

Ferienzeit ist Campingzeit! Ich erinnere mich an so manches Abenteuer im Zelt: Meine Familie wollte zwei Wochen der Sommerferien in Holland verbringen. Wir hatten uns ein großes Zelt geliehen. Auf dem Campingplatz angekommen, schloss ich sofort Bekanntschaft mit anderen Mädchen. Meine Eltern bauten das Zelt auf und richteten alles ein. Kaum war das fertig, braute sich ein Gewitter zusammen. Und von einer Sekunde zur anderen prasselten schwere Regentropfen zu Tausenden nieder. Wir schafften es gerade noch, Zuflucht im wasserdichten und gewittersicheren Auto zu finden. Das war irgendwie gemütlich. Doch nach dem Gewitter war gar nichts mehr gemütlich: Das Zelt hatte ein Leck. Alles war nass. Die Koffer durchweicht. Jedes Kleidungsstück klamm. Mama hatte sofort „die Faxen dicke“ und entschied, dass wir wieder nach Hause fahren müssten. Das taten wir. Mir gefiel das gar nicht. Am nächsten Tag traf Papa seine Entscheidung: „Ich fahre nochmal los. Alleine.“ Und das gefiel mir erst recht nicht.

Viele Jahre später bin ich mit Kumpels unterwegs: Paris! Wir haben kein Geld und schummeln, wo wir können: Campingplatz im Bois de Boulogne. Bezahlt haben wir für zwei Personen. Wir sind jedoch zu Viert und reichen uns immer das Ticket durch den Zaun. Auch hier überrascht uns Gewitter. Das Wasser plätschert den Hang herab und droht, unser Zelt zu fluten. Wir buddeln mit dem Camping-Essbesteck einen kleinen Graben, der das Gewitter-Wasser ums Zelt herum leiten soll. Das klappt! Wir sitzen ungemütlich zusammengepfercht. Aber im Trockenen.

Eine weitere Camping-Reise: Zwei Freunde und ich. Skandinavien. Wir hatten unser Zelt auf Ödland aufgeschlagen. Hier ist es leer und friedlich. In der Nacht pochte aber etwas eindringlich an unser Zelt. Schleicht ein Elch um uns herum? Es pochte, und gleichzeitig vibrierte der Boden. Es war beängstigend, aber letztendlich doch nur der Campingplatzzettel aus Kopenhagen, der am Zelt hing und mit dem Wind gleichmäßig an die Zeltwand schlug. Franziska Lachnit (2020)

Gedanken zum Abschied

Hien Anh hat ihre beste Freundin verloren. Ganz plötzlich. Ein Autounfall. Morgen findet die Trauerfeier statt. In der Kirche. Die Familie der Freundin hat sich für eine Urnenbestattung entschieden. Hier in Deutschland weiß jeder damit umzugehen, aber für Hien Anh ist dieses Ritual ungewöhnlich. In ihrem Heimatland Vietnam werden Verstorbene ganz anders zur letzten Ruhe gebettet. Hien Anh, vertieft in ihrem Abschiedsschmerz, begibt sich auf Gedankenreise: „Meine Ahnen wurden begraben. Und nach 3 bis 4 Jahren haben wir ihre Knochen herausgehoben, um diese gründlich mit Reisschnaps zu reinigen. Jeden einzelnen Knochen. Dann legten wir die Knochen in Tongefäße. Diese ruhen nun in kleinen Tempeln auf dem Reisfeld meiner Familie. Wann wir dieses Ritual durchzuführen hatten, bestimmte ein Wahrsager, denn er wusste, wann die Toten bereit waren für diese Zeremonie. Wir glauben, dass durch die Reinigung und den Umzug die Dämonen keinen zerstörerischen Zugriff auf die Seele des Toten haben.“ – Hien Anh denkt an ihre Freundin: „Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Es war ein herzlicher und fröhlicher Abschied! Sie winkte mir lachend zu …“ Jetzt überlegt Hien Anh: „Morgen gehe ich also zu der Trauerfeier. Was werde ich empfinden?“ – „Wünsche ich mir und ihr eine langjährige Zeremonie wie zuhause in Vietnam? Oder bin ich erleichtert, die Momente der Trauer durch die baldige Einäscherung und Bestattung schneller verarbeiten zu können?“ – „Ich weiß, dass ich meine Freundin niemals vergessen werde! Und ich fühle, dass es mir guttut, zu wissen, dass sie jetzt der Erde übergeben wird. Und vor allem, dass dann ihre Seele unmittelbar und in aller Ruhe dahingleiten kann … Ich wünsche mir einen Abschied. Jetzt.“ Franziska Lachnit (2020)

In die Ferne träumen (7)

Trampen von Wien nach Amerika

Eine Weltreise: Weltnah (K&S Verlag, 2019) fühlt sich Jakob Horvat auf seinen Etappen rund um den Globus. Die tollkühne Idee eines Kumpels hat ihn alle Zelte daheim in Wien abbrechen lassen, um sich gemeinsam mit dem Kumpel von dort per Anhalter nach Südamerika durchzuschlagen. „Ich halte ein Kartonschild in die Höhe, das einige Passanten nervös zu machen scheint, als wüssten sie nicht, ob sie den Arzt oder die Polizei rufen sollen. Darauf steht in dicken schwarzen Lettern: Südamerika.“ Ein verdammt langer und beschwerlicher Weg liegt vor den Trampern: Von Österreich, über Italien und Südfrankreich sowie quer durch Spanien schaffen sie‘s bis in den Süden Portugals. Jetzt breitet sich der Atlantik vor ihnen aus. Eine scheinbar endlose Weite aus Wasser, die ebenfalls per Anhalter überwunden werden soll. „Wir suchen ein Boot nach Amerika. (…) Und wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis wir einen Kapitän finden, der uns mitnimmt.“ Die Abenteurer finden tatsächlich eine Mitsegelgelegenheit bis zu den Kanaren. „Die Kanaren sind zwar nicht die Karibik, aber es wäre ein Anfang (…)“. Was dann folgt, kündigt Jonny, der Kapitän an: „Die Strömung wirkt auf einen menschlichen Körper anders als auf ein Boot.“ „Bis wir das Schiff gewendet haben, hat sie dich längst davongetragen. Die Chancen, dich dann noch zu finden, sind gleich Null.“ Was das genau bedeutet, wird Jakob später auf hoher See erfahren. „Ich habe gehofft, zumindest die ersten beiden Tage zu überstehen, ohne meinen Magen durchs Gesicht zu entleeren. Am späten Vormittag weicht diese Hoffnung der erbarmungslosen Realität mit dem sauren Geschmack eines halbverdauten Gemüseeintopfes. Am frühen Nachmittag frage ich mich zum ersten Mal, was ich mir hierbei eigentlich gedacht habe. Ich habe von der Hoffnungslosigkeit bei Seekrankheit gehört, aber ich war nicht darauf gefasst, dass sie mich so schnell überkommen würde.“ Jakob überlebt tapfer die erste Schaukeltour. Aber er will ja noch weiter! Nach Südamerika! Das bedeutet eine weitere Tortur über die widerspenstig wogende See. Drei Wochen dauert die Überfahrt bis nach Guadeloupe. Ab jetzt wird auch ab und zu geschummelt: Jakob nimmt ein Flugzeug, um nach Kolumbien weiterzureisen. „Die Suche nach dem Glück“ nennt er das Kapitel, in dem er über seine drei Monate in dem, als gefährlich berüchtigten Land berichtet. Dann geht’s „stromabwärts in eine andere Welt“. Amazonas-Urwald. Gleichermaßen intensives Natur- und Urerlebnis. Darauf folgt der Kulturschock: „California Dream – per Anhalter von San Francisco nach San Diego“: „Schon komisch. Wo die Fülle am größten ist, wo fast alles riesig, komplex, ja fast kitschig schön ist, da fühle ich nur blasse Substanz. Zwar strahlend sonnig, aber dennoch kalt.“ Weiter geht’s! Zum Glück mal wieder per Flieger: Maui. „Ich laufe hinunter zum Strand. Hinter mir erhebt sich die Morgensonne über dem Haleakalā, den majestätischen Vulkan.“ 3.055m hoch. Dahinauf will Jakob. Diesmal nicht per Anhalter. Diesmal per Pedes: „Um 2:35 Uhr starten wir gemütlichen Laufschrittes den Hügel hinauf, (…) hinaus in die schwarze Landschaft der tropischen Nacht. (…) Um 5.30 Uhr erhellt sich das Schwarz hinter dem Vulkan langsam zu einem Dunkelblau. (…) Nach drei Stunden sind wir am Fuße des Haleakalā angelangt. (…) Noch ein paar Höhenmeter, dann blinzelt die Sonne hinter dem Kamm hervor (…) Noch 35 km bis zum Gipfel.“ Ein unglaublicher Kampf-Marathon, bis Jakob nach neuneinhalb Stunden sein Ziel erreicht. „Ich reiße die Arme in die Höhe und schreie aus vollem Hals, so laut, wie das meine letzten Reserven noch hergeben.“ Jakob bringt sich auf seiner Weltreise des Öfteren an seine körperlichen und seelischen Grenzen. Er hat sich tatsächlich „raus aus der Komfortzone, rein ins Leben“ katapultiert. Und der „Welt nah“ zu sein bedeutet auch, sich selbst besser kennenzulernen und näher zu kommen.

Die einzelnen Kapitel des Buches werden stets durch eine Seite „Weltnah zu Hause“ verbunden. Darin reflektiert Jakob und gibt Anregungen, wie man die wertvollen Erkenntnisse einer Weltreise auch nach der Heimkehr weiterleben kann.

Jakob verbringt noch sechs Tage allein auf Kauai, einer anderen und sehr einsamen Hawaii-Insel, bis er über Indonesien nach Indien reist. Indien! Das Land der Paläste und Tempel, der Bettler und Yogis. Indien ist ein Land, das man liebt oder verabscheut. „Wer Indien in seiner schrillen Pracht lieben möchte, muss das Land sehen, wie es ist. Darf nichts erwarten und nichts verlangen, muss ihm das überwältigende Anderssein zugestehen.“ Indien ist ein würdevolles Ende einer bedeutenden Reise.

Heute fragte ich Jakob nach einem Rückblick und wie er seine Zukunft sieht:

– Jakob, Deine Reise hat ein gutes Jahr gedauert und liegt inzwischen schon fast dreieinhalb Jahre zurück. Welches Erlebnis schwingt jetzt noch am stärksten nach?

Die Atlantiküberquerung auf einem Segelboot ist eine Erfahrung, die mir für immer im Gedächtnis und im Herzen bleiben wird. Ich habe die Idee, von Wien nach Amerika zu trampen anfangs für völlig verrückt gehalten. Schritt für Schritt ist sie Wirklichkeit geworden, aber dann war da der Atlantik. Ich verstand nichts vom Segeln und musste einem Boot vertrauen, von dem ich keine Ahnung hatte, einem Kapitän, den ich nicht kannte und einem Ozean, dem alles zuzutrauen ist. Das war mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, denen ich mich in meinem Leben gestellt habe. Aber als ich nach drei Wochen in der Karibik von Bord gegangen bin, war da so ein immenses Glücksgefühl. Diese verrückte Idee ist jetzt ein Teil von mir – ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt.

– Welche Erfahrung hat Dich am stärksten herausgefordert?

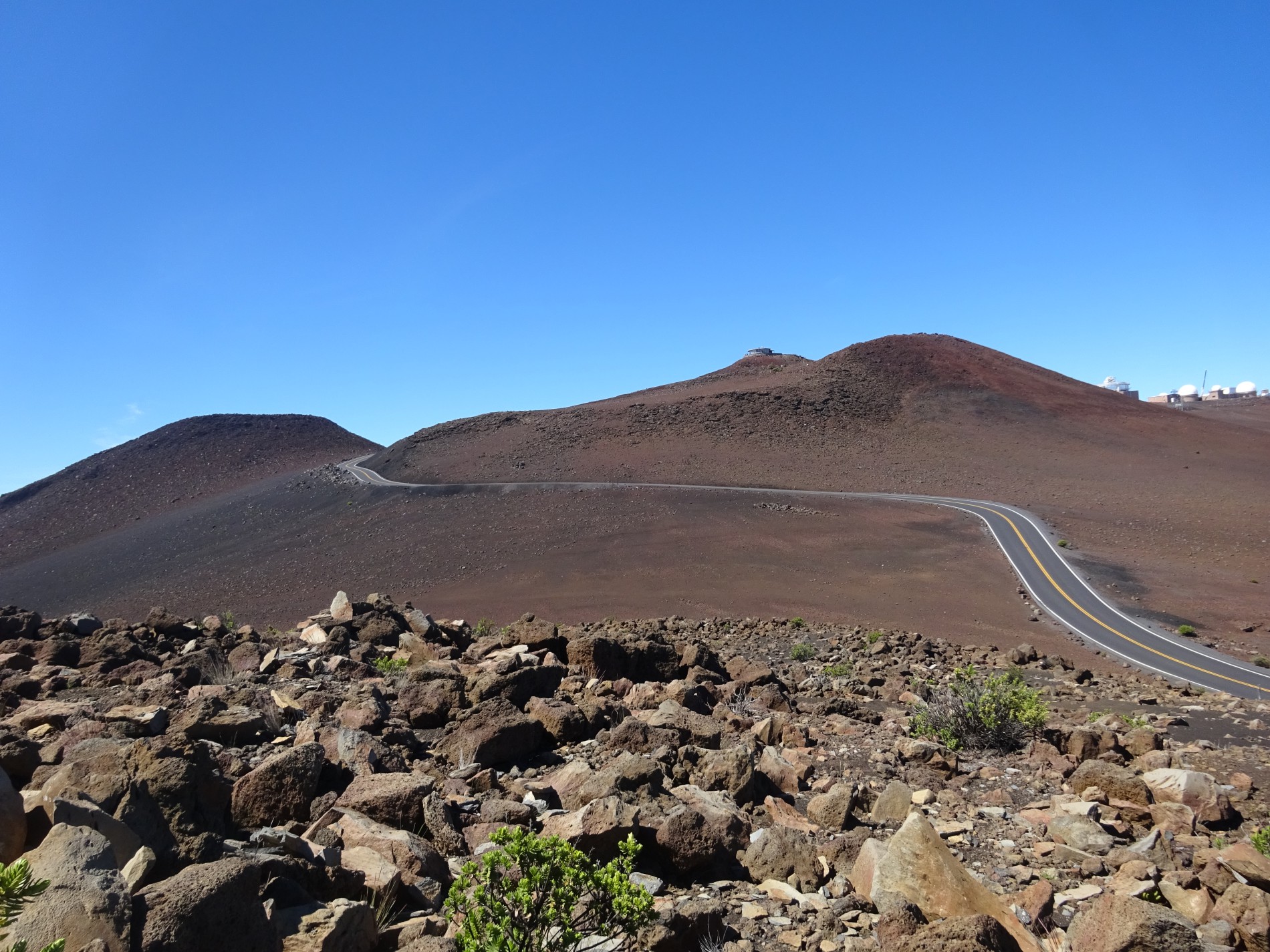

Die größte Herausforderung für meinen Körper war der Ultra-Marathon, den ich auf Maui den Haleakalā Vulkan hinauf gelaufen bin. 56 Kilometer und 3.000 Höhenmeter in 9 Stunden. Wenn du mich jetzt fragst: Warum macht man so etwas? Es hat als blöder Gag mit einem Ultramarathonläufer aus Atlanta begonnen, den ich im Hostel kennengelernt habe. Und dann war sie wieder da, die Neugierde. Ich wollte wissen, wie weit mich mein Körper trägt. Dass ich es bis zum Gipfel schaffe, hat mich selbst überrascht. Schritt für Schritt hat eine neue Bedeutung für mich bekommen.

– Nach Deiner Rückkehr nach Wien hatte sich schon bald einiges in Deinem Leben verändert. Inzwischen hast Du Deine Arbeitsstelle als Fernsehjournalist „an den Nagel gehängt“ und arbeitest nun als Autor, Redner, Yoga-Lehrer und Motivationstrainer.

Inwieweit hat Dich die Weltreise dazu bewogen, diese krasse Veränderung vorzunehmen?

Ich habe auf dieser Reise Menschen kennengelernt, die einfach alles anders machen in ihrem Leben, als ich das gelernt habe. Das hat mich fasziniert. Zudem habe ich mich selbst von einer ganz neuen Seite kennengelernt, habe neue Stärken entdeckt und auch Schwächen. Habe vor allem die Erfahrung gemacht, dass das Leben so viel mehr ist, so viel tiefer geht, als ich das bisher für möglich gehalten hätte. Als Journalist war ich immer sehr faktenorientiert, mit Spiritualität konnte ich wenig anfangen. Irgendwann habe ich mich auf dieser Reise zum ersten Mal in meinem Leben gefragt, wer ich wirklich bin, wer ich sein möchte und wer ich bisher glaubte zu sein. Diese größeren Fragen haben mich nicht mehr losgelassen und ich wollte Antworten finden. Neugierde, Offenheit und Vertrauen, das waren die Schlüsselelemente für die Veränderungen, die in meinem Leben stattgefunden haben. Als ich wieder zurück in meinem Job als Innenpolitikjournalist war und ein paar Monate vergangen waren, kam mir der Sinn dafür abhanden. Das System, in dem ich mich tagtäglich so intensiv bewegte, fühlte sich eng an. Meine Karriere dort weiterzuverfolgen, passte nicht mehr zu den Antworten, die ich bis dato auf die oben genannten Fragen gefunden hatte.

- Zieht es Dich wieder in die weite Welt hinaus?

Ich träume schon seit längerem wieder davon aufzubrechen. Gemeinsam mit meiner Freundin bin ich dabei, diesen Traum zu verwirklichen. Wir bauen gerade einen Van zum Wohnmobil um, sind dabei, all unsere Sachen zu verkaufen und unsere Zelte in Wien abzubrechen. Im Herbst wollen wir los, wohin genau wissen wir noch nicht. Es gibt so viele Länder, die mich reizen würden. Wir beide sehnen uns nach einem simpleren, freieren Leben, näher an der Natur. Unterwegs zuhause sein, online arbeiten, Menschen kennenlernen, Orte entdecken und uns selbst. Ein Leben, das ich mir so bis vor kurzem noch gar nicht vorstellen konnte.

- Das klingt nach weiteren Abenteuern! Und einem neuen Buch!? Dann also: Gute Reise! Und herzlichen Dank für das Interview.

Jakob Horvats aktuelle Aktivitäten, einen Podcast, seinen Reiseblog und andere Infos findet man auf seiner Website https://www.thousandfirststeps.com/ .

Franziska Lachnit (2020)

In die Ferne träumen (6)

Der Kreis schließt sich, und wir kommen noch einmal nach Hawaii (s. In die Ferne träumen (1)). Diesmal reisen wir in Begleitung des weltberühmten Mark Twain, der von März bis November 1866 seine „Post aus Hawaii“ schickte. Die Originaltexte erschienen in der Zeitung „Daily Union“ in Sacramento, Kalifornien. Aktuell und in deutscher Übersetzung wird das Werk von Dumont verlegt (März 2015). „Mark Twains Reisebriefe (…) dienen heute als Fenster in ein anderes Land, eine andere Zeit, und ein kurzer Blick hindurch macht uns bewusst, wie viel wir verloren haben und wie viel es immer noch zu entdecken gibt.“, stellt Alexander Pechmann in seinem Nachwort der Dumont-Ausgabe äußerst treffend fest. Sehen wir nun, was uns der Meister der Reiseberichterstattung zu erzählen hat:

„Abends schwirren hier jede Menge Moskitos umher. Sie sind ziemlich lästig. Doch ist es für mich überaus befriedigend zu wissen, dass die zwei Millionen, auf denen ich mich vor einer Minute niederließ, niemals wieder summen werden.“, bemerkt Twain sarkastisch an seinem ersten Abend im Hafen von Honolulu. Neben abgebrühter Ironie und lebhaftem Humor ist für Twain auch seine Ehrlichkeit bezeichnend: „Ich bin schon seit ein oder zwei Tagen hier, aber weil ich noch nicht genug über Land und Leute weiß, um überzeugend darüber schreiben zu können, kehre ich (mit meinem Bericht) zurück aufs Meer.“ Also schreibt er zunächst recht ausführlich, sehr informativ und unterhaltsam über seine Überfahrt per Dampfer Ajax von San Francisco nach Honolulu. Auch wenn Twains Schreibstil keiner Auffrischung bedarf, so peppt er seinen Report mit Hilfe des fiktiven Mr. Brown auf. Dieser ist Twains treuer, aber auch bisweilen nerviger Reisebegleiter, über den der Autor oft bissige Worte verliert – zum Amüsement eines schadenfrohen Lesers: Während z.B. auf der Hinreise einige Passagiere „von Whiskey erfüllt“ waren, juxt er: „Alle außer Brown. Brown hatte ein paar Erdnüsse zu Mittag gegessen, weswegen man ihm schlecht nachsagen kann, er sei lediglich von Whiskey erfüllt gewesen (…).“

Dann erfährt Twain mit jedem Tag mehr über Land und Leute und kann im Folgenden überzeugend darüber schreiben: „Wenn man in Honolulu mit einem Fremden ins Gespräch kommt und den natürlichen Wunsch verspürt, herauszufinden, (…) welche Art von Mensch der andere ist, dann spricht man ihn am besten zunächst mit ‚Kapitän‘ an. Man beobachte ihn genau, und wenn man an seinem Gesichtsausdruck erkennt, dass man auf der falschen Spur ist, frage man ihn, wo er predigt. (…) Ich habe inzwischen die Bekanntschaft von zweiundsiebzig Kapitänen und sechsundneunzig Missionaren gemacht.“ Gespickt mit zahlreichen Anekdoten berichtet Mark Twain über Geschichte, Kultur und Sitten der Ureinwohner. Er erzählt von den ausländischen Einwohnern und deren Gepflogenheiten. Scharfsinnig nimmt er gleichermaßen Besonderheiten und Alltäglichkeiten auf, um daraus ein buntes, lebhaftes Bild der hawaiianischen Inseln und ihrer Bewohner zu malen: „Nach dem Trommeln kam der berühmte Hula-Hula, von dem wir so viel gehört hatten und den wir so sehnlichst zu sehen wünschten (…). Rund dreißig üppige Eingeborenenfrauen in dem fröhlichen weißen und rosafarbenen Gewand (…), mit Blätter- und Blütengirlanden um die Stirn, bildeten Reihen zu fünft oder zu sechst, schüttelten die gerefften Röcke aus, schnallten die Gürtel enger und begannen mit einem Gejaule, das nicht von dieser Welt zu stammen schien. Der Lärm hatte jedoch einen bestimmten, regelmäßigen Takt, dem die Körperbewegungen genau entsprachen.“ Später unternimmt er gemeinsam mit Brown einen Ausflug auf die Hauptinsel Hawaii (heute Big Island): „Wir gingen bei Kailua an Land, einer kleinen Ansammlung von Grashütten, die unter hohen Kokospalmen schlummerten – es war der schläfrigste, stillste, sonntäglichste Ort, den man sich vorstellen kann. Ihr Lebensmüden, die ihr der Arbeit und Sorgen und der verderblichen Unrast der großen weiten Welt überdrüssig seid und euch nach einem Land sehnt, wo ihr eure matten Hände falten und euer Leben friedlich verschlafen könnt, packt eure Reisetaschen und eilt nach Kailua!“

Ob es ausgerechnet in Kailua noch heute so verschlafen zugeht, weiß ich nicht. Aber sogar nach über 150 Jahren sind die in den Pazifik gestreuten hawaiianischen Inseln ein Ort, an dem sich die ausgelaugte Seele laben und der schlappe Körper Erholung finden kann. Mahalo Hawaii!

Zum Abschluss unserer Traumreisen geht es einmal rund um den Globus. Jakob Horvat erzählt, wie er der „Welt nah“ kam …

Franziska Lachnit (2020)

In die Ferne träumen (5)

König der Hobos. Unterwegs mit den Vagabunden Amerikas (Piper Verlag, 2019). Fredy Gareis, ein Abenteurer durch und durch, begibt sich als blinder Passagier per Güterzug quer durch die USA: „Es war kurz nach Mitternacht, als die Polizei die Landstraße entlanggerauscht kam. Die beiden Rentner Tuck und Ricardo fluchten leise und schmissen sich in ein Maisfeld. Schwarze Moskitowolken flogen auf. Der Mais stand schulterhoch, die Erde, auf der wir nun lagen, war feucht. Tuck schob ein paar Maisstangen mit den Händen auseinander. Er blickte hindurch und sagte: ‚Fuck the police.‘ (…) Dann zerriss ein dröhnender Pfiff die Stille. (…) Der Güterzug schob sich rumpelnd aus dem Bahngelände (…)“. Auf diesen Güterzug hatten es Fredy und die beiden Alten abgesehen. Den wollten sie erwischen, um auf ihm gen Westen zu ‚reiten‘. „Nichts, aber auch gar nichts, kann dich auf diesen Moment vorbereiten, wenn die lärmende Höllenmaschine auf einmal an dir vorbeidonnert und die Räder Funken auf den Gleisen schlagen.“ Die ersten zwei Kapitel des Buches geben den perfekten Vorgeschmack auf die Reise, die dann kommt. „Ich wollte ein anderes Amerika sehen. In ein paar Wochen würde mich niemand honey oder sweetheart nennen, sondern Abschaum oder nutzloses Stück Scheiße.“ Fredy Gareis mischt sich unter die Hobos. Ursprünglich waren die Hobos Wanderarbeiter, die in Nordamerika von einem Gelegenheitsjob zum nächsten tingelten – anfangs zu Fuß, später per Güterzug, dessen Schienen sie oft selbst verlegt hatten. Heutzutage springt ein Hobo als blinder Passagier auf den Zug, weil er vom Freiheitsdrang getrieben ist. Das ist illegal und macht den Hobo zu einem vagabundierenden Outlaw. Aber wehe dem, der einen Hobo mit einem Penner gleichsetzt! „Hobos, die Elite des sozialen Kellers.“, erklärt Fredy. „Wenn es draußen kalt ist, dann nimmt der Tramp (Penner) eine Zeitung und stopft sie sich unter die Klamotten. Ein Hobo tut das Gleiche, aber davor liest er die Zeitung noch.“

Fredy Gareis macht Bekanntschaft mit einer anderen Welt. Nicht nur das Güterzug-Hopping gestaltet sich als schwierig und abenteuerlich, sondern auch die Integration in die Hobo-Gesellschaft. Die Männer und Frauen begegnen ihm zwar immer freundlich und hilfsbereit, aber auch skeptisch. Dann lernt er Shoestring kennen. Veteran. Einzelgänger. Einzelkämpfer. Fredy gewinnt sein Vertrauen und darf ihn gen Westen begleiten. Es wird ein aufreibender und faszinierender Ritt durch Güterbahnhöfe, Kleinstädte und die Weite Amerikas. „Wenige Momente im Leben sind so überraschend, wie im Sonnenaufgang auf der Plattform eines Güterzuges aufzuwachen. Rumpelnd werden die Augenlider langsam aufgeschüttelt, vor einem die Wüste, ein Ozean aus Licht und Sand. Am Horizont die Berge, noch schneebedeckt vom Winter, gezackter Rücken eines urzeitlichen Tieres.“, beschreibt Fredy. Er und Shoestring verbringen Nächte auf der Lauer nach dem nächsten Zug, unter Brücken, irgendwo im Schutz von Gestrüpp oder im ratternden Waggon. Und immer die Angst im Genick entdeckt zu werden – von denunzierfreudigen Bürgern oder gar der Polizei. Stets auch die Mühen, Verpflegung aufzutreiben, einen Schlafplatz zu finden oder ungesehen den passenden Güterzug zu erwischen.

Fredy Gareis erzählt in seinem Buch zahlreiche Geschichten … die von Tuck und seiner Ehefrau Jewel. Von Ricardo, der frei wie ein Vogel sein will. Von Typen, die nur kurz seinen langen Weg kreuzen: Elliot, der in den Nordwesten unterwegs ist, um bei der Marihuana-Ernte Geld zu verdienen. Von Ron, der ziemlich durchgeknallt ist. Ausführlich, manchmal genervt, aber meistens voller Zuneigung von Shoestring. Und letztendlich erzählt er seine eigene außergewöhnliche Abenteuergeschichte.

Franziska Lachnit (2020)

Napoleon und ich

(Knaus Verlag, 2006). Bei dieser Idee war wohl eine Menge Wodka im Spiel! Sylvain Tesson, waschechter Franzose mit tiefer Zuneigung für die Seele Russlands, überredet seinen Kumpel: „Im Dezember dieses Jahres sind wir, du und ich, doch auf der Moskauer Buchmesse. Warum nicht mit dem Motorrad mit dem Beiwagen zurückfahren? Auf einer schönen russischen Ural. Du sitzt im Körbchen im Warmen und kannst den ganzen Tag lesen. Ich steuere die Maschine. Wir starten auf dem Roten Platz, fahren immer westwärts geradeaus (…)“. Tesson ist plötzlich davon besessen, den Rückzug der Grande Armée Napoleons von Moskau nach Paris nachzuerleben. Ein wahrhaft kühnes Vorhaben zum Gedenken der „glücklosen Soldaten“ des gescheiterten Kaisers! Der Kumpel schlägt ein. Am Abend der Buchmesse, im Kreis zahlreicher Freunde trägt Tesson bereits „eine Replik der kaiserlichen Kopfbedeckung, jener, die man auch in Irrenanstalten findet und die (er) während (seines) Feldzuges nicht mehr absetzen wollte.“ – „Dank des Zweispitzes würde durch eine geheimnisvolle alchimistische Perkolation vielleicht ein wenig vom Genie des Kaisers in mich einsickern.“ Wieder so eine kühne, vom Wodka durchtränkte Idee? Schließlich begeben sich die beiden Freunde sogar gemeinsam mit einem weiteren Franzosen sowie zwei Russen auf die Tour. „Im Abstand von zwei Jahrhunderten hatten wir anderthalb Monate Verspätung. Die Grande Armée verließ Moskau am 19. Oktober 1812. Sie zählte nur noch hunderttausend Mann. Zum ersten Mal kamen dem Kaiser unter seinem Zweispitz Zweifel.“ Tesson und seine Freunde hatten vielleicht auch Zweifel, aber sie zogen das Ding durch: „(…) täglich 500 km durch Kälte und Schlamm auf gefrorenen Straßen (…) Den klimatischen Bedingungen begegneten sie mit slawischer Gleichgültigkeit, den Peitschenhieben des Himmels mit der Dreistigkeit russischer Alpinisten.“ Es findet im wahrsten Sinne des Wortes ein Feldzug statt. „Von Blechschaden-Visionen verfolgt“ steuert Tesson das betagte Motorrad mit Beiwagen durch Schnee und Glatteis. Von LKWs bis an den Rand der Straßengräben gedrängt. Von Minusgraden bis an den Erfrierungstod geführt. Und immer wieder bringt uns Tesson in Rückblicken zu Napoleon und den Soldaten, die sich ebendieser Strecke zu Fuß, ausgehungert, verletzt und krank stellen mussten … des Überlebens willen. Wir verfolgen gemeinsam mit Tesson sowohl eine spektakuläre Reise in der Gegenwart als auch einen aufschlussreichen Trip in die Vergangenheit. „Vierter Tag. Von Smolensk nach Borissow. An jenem Morgen als die Sonne über den Festungsmauern von Smolensk stand wie eine Deckenlampe in einem Badezimmer aus der Chruschtschow-Zeit, sollte sich unsere Lage verbessern. (…) Eine leichte Erwärmung hatte eingesetzt. Alles war stumpf und lau. Die Welt war eine Tuschezeichnung mit Schlieren von den Rauchsäulen der Bauernhöfe. Wir fuhren geradeaus in den Sonnenuntergang. (…) Dort, auf der weißrussischen Ebene, erlebte die Grande Armée ihr Martyrium.“ Ein solches erfahren Tesson und seine Kumpel nicht, aber sie kämpfen sich von Panne zu Panne und von Kilometer zu Kilometer – stets durch Minusgrade und vereiste oder schneeverschmierte Straßen. Eine Vergnügungsreise ist ihr Feldzug nicht. Ein warmes Bett, eine heiße Kohlsuppe und literweise Wodka lassen die Männer nach der täglichen Tortur immerhin wieder auferstehen. Ganz im Gegenteil zu Napoleons Gefolge. Hunger und Kälte dezimieren die sowieso nicht mehr große Grande Armée auf ihrem Rückzug Tag für Tag. Als die motorisierte Truppe Tessons am 13. Tag in Paris vor dem Invalidendom, wo Napoleon Bonaparte zur ewigen Ruhe gebettet ist, den Endspurt absolviert, lesen wir folgendes: „Die goldene Kuppel glänzte. (…) Wir spalteten eine Gruppe Touristen. Die Japaner machten große Augen. Die Gendarmen hinter den Absperrungen traten zur Seite. Unsere kleine Kolonne aus Ural-Radikalinski-Napoleonisten (…) fuhr auf den gepflasterten Hof. (…) Ich hatte das Gefühl, aus einem viertausend Kilometer langen Traum aufzuwachen.“ Franziska Lachnit (2020)

In die Ferne träumen (2)

Meine Reise ins Übermorgenland (Piper Verlag, März 2020). Nadine Pungs ist neugierig und mutig. Das sind die Voraussetzungen, um sich als junge Frau allein in die Länder der Arabischen Halbinsel zu begeben. Sie nimmt uns mit auf ihre Abenteuerreise und berichtet von ihren Erfahrungen sowie Erkenntnissen, die sie während eines fast drei-monatigen Trips im Winter 2018/19 von Jordanien bis Oman gesammelt hat. Mit Tag 39 startet sie ihren Bericht und katapultiert uns mitten ins Abenteuer: „Angefangen hat alles vor 96 Stunden. In Abu Dhabi. Seitdem sitzt das Fieber hinter meiner Stirn. Die Haut glüht, meine Augäpfel schmerzen. Trotzdem ist der Ausblick schön, denn was ich von hier aus sehen kann, ist der Oman.“ Es folgt die Grenzkontrolle. Äußerst streng und beim kleinsten Anlass mit exorbitanten Folgen. Nadine schwitzt nicht nur wegen des Fiebers. Dann Rückspulen auf „Die erste Nacht“. Amman, Jordanien. „(…) eine Handvoll Lichter sind ins Schwarz gesprenkelt.“ In Jordanien erfolgt der erste Ausflug in die Wüste. Auf dem Höcker eines Kamels schaukelt sie durch Wadi Rum. In Begleitung eines alten Beduinen, dessen internationaler Wortschatz aus „T(h)ank you“ besteht, erlebt sie einen wenig eloquenten Ritt: Nadine konzentriert sich darauf, den Halt auf ihrem wogenden Untersatz nicht zu verlieren, während der freundliche Wüstenwanderer stets denselben Kommentar auf Lager hat: „Tank you!“ Von außen betrachtet eine Szene zum Schmunzeln. Nadine schreibt später: „(…) denke wieder an das Schweigen in Wadi Rum. An die Sonne und wie sie die Wildnis in Goldpapier wickelte.“ Die Wüste schenkt Stille und Frieden. Das erlebt Nadine gegen Ende ihrer langen Reise – im Oman – noch einmal: „Ich schwamm in das goldgelbe Sandmeer hinaus, sitze nun auf meiner Düne und betrachte die tausend Wellen bis zum Horizont. (…), sehe die Linien im Sand, die der Wind um die Sträucher herum gezeichnet hat. Die wandernde Sonne. Meine Fußstapfen sind verweht, als hätte ich nie existiert.“ Zwischen Wadi Rum in Jordanien und der Wüste des Leeren Viertels im Oman liegen zahlreiche Kilometer und Stationen: Kuwait, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Katar. Und nicht zuletzt zahlreiche Erfahrungen sowie Begegnungen – krass unterschiedlich, überraschend, ergreifend, polarisierend. Eine ganz besondere Reise! Nadine resümiert: „Arabien hat mich bewegt, ich habe gestaunt und gelernt. Die meisten Menschen hier berührten mich mit ihrer Zuwendung, beschämten mich mit ihrer Großzügigkeit und beeindruckten mich mit ihrer Würde.“ Und sie sinniert über „Die Erfindung des Orients“: „ (…) betrachte ich die Souvenirverkäufer mit ihren Plüschkamelen und ihren Teekesselchen. Sie präsentieren ihre Waren vor Fassaden, die alt aussehen, aber neu sind. Alles Kulisse. (…) Aber ist nicht genau dieses Schauspiel wahrhaftig? (…) In gleicher Weise wie das Beduinencamp in Jordanien oder die spiegelglatte Vorderseite Kuwaits. Die gigantischen Malls in Dubai sind ebenfalls authentisch oder die Dünen im Leeren Viertel.“ Zum Abschied leuchtet „(…) über uns der Himmel, so blau, als wäre er gelogen.“

Wer mit Nadine Pungs eine weitere, äußerst spannende Reise erleben möchte, den nimmt sie mit in den Iran: Das verlorene Kopftuch – Wie der Iran mein Herz berührte (Piper Verlag, 2018).

Auf dem nächsten Streifzug sind wir Sozius von Sylvain Tesson bei seiner Tour von Moskau nach Paris – auf den Spuren Napoleons … Franziska Lachnit (2020)